Algerie PIB : l’économie algérienne a connu d’importantes fluctuations de son Produit Intérieur Brut (PIB) ces dernières années. Après un choc sévère en 2020 dû à la pandémie de COVID-19 et à la chute des prix pétroliers, le PIB de l’Algérie a amorcé une reprise notable. Les données officielles montrent une croissance de +3,8 % en 2021 et +3,6 % en 2022, suivie d’une accélération à +4,1 % en 2023. Au premier trimestre 2024, cette dynamique positive se confirme avec une croissance de +3,8 % (en glissement annuel T1 2024/T1 2023)

Dans cet article, nous proposons une analyse vulgarisée de l’évolution du PIB algérien sur la période 2021-2024, en décortiquant les chiffres clés – taux de croissance, contributions sectorielles, dépenses de consommation et d’investissement – issus principalement des rapports de l’Office National des Statistiques (ONS). Nous mettrons en perspective les tendances de fond de l’économie algérienne, en soulignant les ruptures et faits marquants, le tout illustré par des graphiques pour mieux visualiser cette évolution du PIB de l’Algérie.

Algerie PIB : évolution du PIB de l’Algérie de 2021 à 2023 : reprise post-crise et tendances

Après la récession historique de 2020, où le PIB a chuté d’environ 5 % (plus forte baisse depuis des décennies), l’économie algérienne a renoué avec la croissance dès 2021. En 2021, le PIB de l’Algérie progresse de +3,8 %, reflétant un rebond technique après la crise

Cette reprise reste toutefois modérée, le PIB n’ayant pas encore retrouvé son niveau d’avant la pandémie fin 2021. L’année 2022 consolide la tendance avec une croissance de +3,6 %, signalant une amélioration progressive mais encore en deçà des performances d’avant 2014 (période où le PIB algérien croissait souvent entre 4 % et 6 % par an grâce au boom pétrolier). Le graphique ci-dessous illustre la trajectoire de la croissance du PIB en volume de 2020 à 2023, marquée par la forte contraction de 2020 suivie d’une reprise graduelle sur 2021-2023 :

Source : Données des comptes nationaux de l’ONS

Cette reprise post-2020 ( COVID) a été essentiellement tirée par le secteur non-hydrocarbures. Selon l’ONS, la croissance de 2021-2022 a été « pour l’essentiel tirée par les activités du secteur agricole, l’industrie manufacturière, la production et distribution d’électricité et de gaz, et les hôtels-cafés-restaurants ».

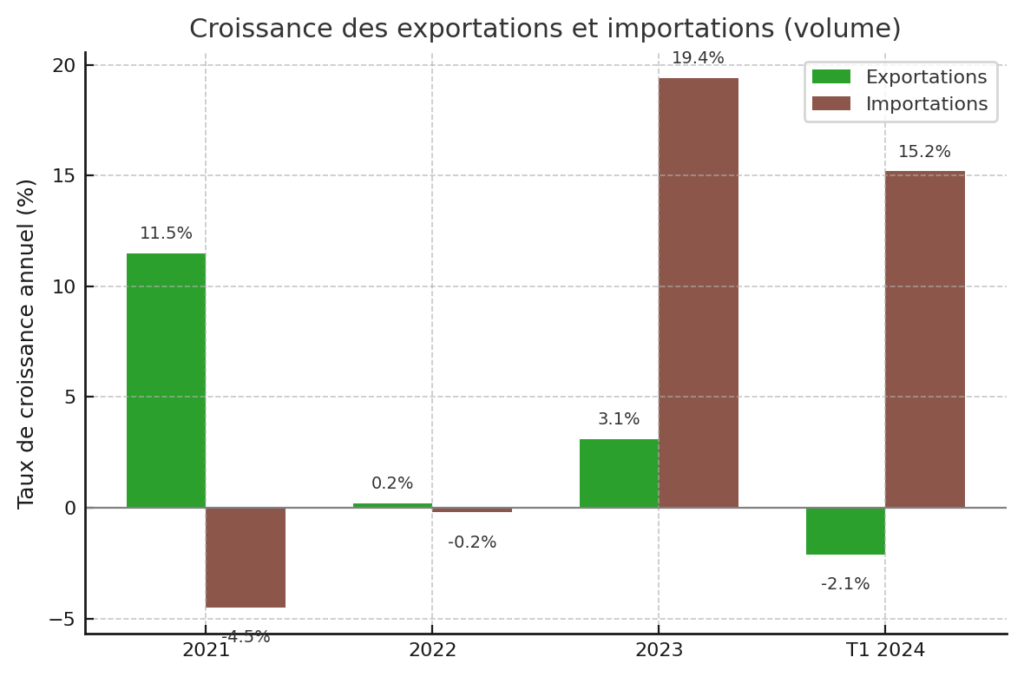

En 2021, la richesse créée par les branches hors hydrocarbures a compensé en partie la faiblesse du secteur pétrolier. Les exportations d’hydrocarbures en volume avaient bondi de +11,5 % en 2021 (après leur effondrement de 2020), contribuant au rebond du PIB, mais l’impact positif a été atténué par une forte hausse des importations de biens de consommation et intrants (+22,7 % pour les services importés).

En 2022, la croissance de +3,6 % s’explique toujours par la bonne tenue des secteurs hors-pétrole. La production agricole a poursuivi son expansion (portée par de bonnes campagnes céréalières et maraîchères), l’industrie manufacturière a consolidé ses gains malgré des contraintes d’approvisionnement, et le secteur des services a rebondi avec la levée des restrictions sanitaires (en particulier l’hôtellerie-restauration qui a bénéficié du retour des voyages et du tourisme intérieur).

À l’inverse, la production d’hydrocarbures a peu contribué à la croissance en 2022 : les exportations de biens n’ont augmenté que de +0,2 % en volume cette année-là, reflétant des quotas OPEP+ encore restrictifs et des limitations techniques dans les champs pétroliers/gaziers.

Les importations sont restées quasiment stables en 2022 (-0,2 % après -4,5 % en 2021), car les autorités ont maintenu des politiques de rationalisation des achats à l’étranger. Cela a fait que la demande intérieure (consommation + investissement) a directement alimenté la croissance du PIB sans trop creuser le déficit commercial.

Un fait marquant de 2022 a été la flambée des prix liée aux hydrocarbures, sans équivalent depuis des années. Le PIB nominal est passé de 25 157,8 milliards DA en 2021 à 32 028,4 milliards DA en 2022, soit une hausse de +27,3 % en valeur. Ce bond nominal, très supérieur à la croissance réelle de +3,6 %, s’explique par un déflateur du PIB de +22,9 % en 2022, conséquence directe de la forte augmentation des prix à l’exportation des hydrocarbures (+78 % sur l’année, le baril de Brent étant passé de 72 $ en 2021 à 103,8 $ en 2022).

Autrement dit, une grande partie de l’amélioration nominale est venue de la hausse des prix de vente du pétrole et du gaz algériens sur le marché international, ce qui a d’ailleurs renfloué les revenus budgétaires extérieurs du pays en 2022.

Du côté de la demande intérieure entre 2021 et 2023, on observe également des tendances intéressantes. La consommation finale des ménages est d’abord restée timide en 2021 (+1,6 % seulement) puis s’est nettement renforcée en 2022 (+3,5 % en volume).

Après la pandémie, les ménages algériens ont retrouvé progressivement confiance, soutenus par la reprise de l’emploi informel, l’augmentation des revenus agricoles et certaines mesures sociales. Malgré une inflation perceptible (déflateur de la consommation +10 % en 2022, en raison notamment de la hausse des cours mondiaux des produits alimentaires et des perturbations d’importations), la consommation interne a joué un rôle moteur en 2022.

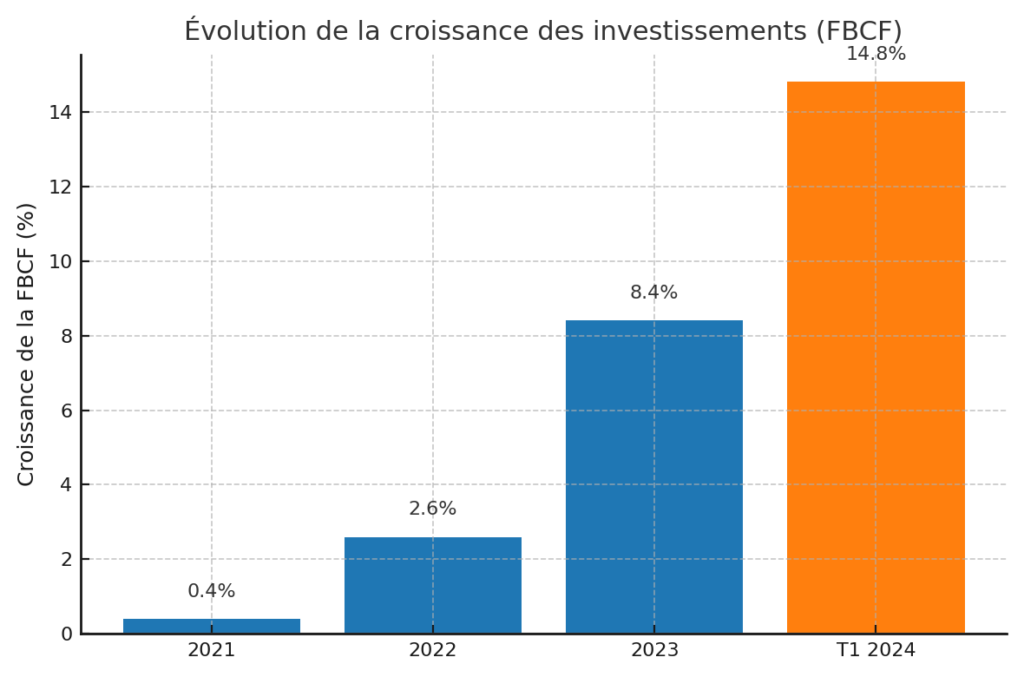

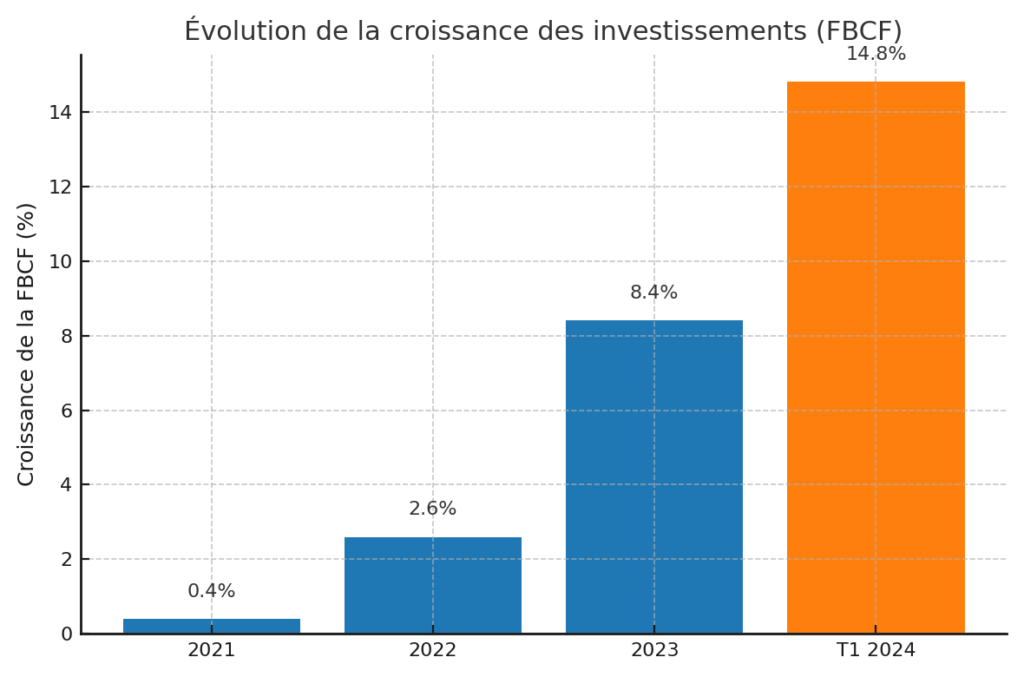

L’investissement (Formation Brute de Capital Fixe – FBCF) a, quant à lui, connu un léger sursaut de +2,6 % en 2022 après sa quasi-stagnation (+0,4 %) de 2021. Les investissements publics ont été relancés dans certains secteurs (bâtiments et travaux publics, énergie), et le retour de projets privés suspendus durant la crise sanitaire a contribué à cette hausse modérée. Le graphique suivant retrace l’évolution de la croissance de la FBCF de 2021 à début 2024, illustrant l’accélération récente des investissements :

En 2023, l’économie algérienne a affiché sa meilleure performance récente avec +4,1 % de croissance du PIB. Cette accélération, supérieure aux prévisions initiales, s’explique par plusieurs facteurs : (1) une demande intérieure très vigoureuse, portée par une hausse des dépenses publiques et privées, (2) un secteur des hydrocarbures en léger regain sur l’année, et (3) la poursuite de la croissance des industries et services hors-pétrole.

Les données provisoires indiquent que la demande intérieure (consommation + investissement + variation de stocks) aurait bondi de plus de 6-7 % en 2023 (après +2,9 % en 2022), alimentée par une politique budgétaire expansionniste. En particulier, l’investissement a fait un bond notable : sur l’ensemble de 2023, la FBCF a crû d’environ +8,4 %, un taux inédit depuis la fin des années 2000.

Plusieurs projets d’infrastructures (ports, chemins de fer, barrages) ont été accélérés et le secteur du bâtiment a bénéficié de programmes de logements publics. La consommation des ménages a également continué sur sa lancée, profitant notamment de revalorisations salariales dans la fonction publique et d’un meilleur approvisionnement en biens de consommation.

Sur le plan sectoriel, la croissance 2023 a été relativement généralisée. Une anecdote notable est l’envolée temporaire de la production d’hydrocarbures au 3ᵉ trimestre 2023 : grâce à la mise en service de nouveaux puits de gaz et à une hausse ponctuelle des exportations GNL, la valeur ajoutée des industries extractives a bondi de +21 % sur ce trimestre (T3 2023 vs T3 2022).

Ce sursaut a hissé la croissance du PIB à +5,7 % au 3ᵉ trimestre 2023, son pic depuis 2015. Cependant, cette performance exceptionnelle n’a pas perduré : le secteur hydrocarbures a de nouveau ralenti fin 2023 (–4,1 % au T4 2023), signe de la persistance de problèmes structurels (déclin naturel de certains gisements pétroliers, contraintes d’investissement, quota OPEP resserré). Sur l’ensemble de 2023, la branche hydrocarbures affiche néanmoins une croissance de +4,8 %, contribuant positivement au PIB pour la première fois depuis plusieurs années.

À l’inverse, ce sont les importations qui ont constitué le principal frein en 2023 : libérées des restrictions des années précédentes et stimulées par la forte demande, les importations de biens et services ont littéralement explosé (+19,4 % en volume sur l’année). Il s’agit d’une rupture notable par rapport à la période 2018-2021 où les importations étaient orientées à la baisse.

Ce boom des achats extérieurs en 2023 – notamment de biens d’équipement, de véhicules (après la reprise des importations d’automobiles) et de produits alimentaires – a fortement pesé sur la contribution du commerce extérieur, qui est devenue négative malgré le léger mieux des exportations.

En somme, sur 2021-2023, l’Algérie a progressivement retrouvé le chemin de la croissance. Le PIB total (et aussi le PIB hors hydrocarbures) a enfin dépassé son niveau d’avant-crise fin 2023, retrouvant le niveau de 2019. La reprise a été tirée majoritairement par les secteurs hors pétrole et par la demande intérieure, tandis que la volatilité du secteur énergétique et des flux commerciaux externes a introduit des variations trimestrielles marquées.

Cette trajectoire prépare le terrain pour 2024, où l’enjeu est de maintenir un rythme de croissance robuste tout en rééquilibrant la balance commerciale. Voyons à présent en détail comment s’est comporté le PIB algérien au premier trimestre 2024 et quels en ont été les moteurs.

Premier trimestre 2024 : la croissance du PIB se confirme en Algérie

D’après le rapport trimestriel de l’ONS, l’économie algérienne a enregistré une croissance de +3,8 % au 1er trimestre 2024 par rapport au même trimestre de 2023. Ce chiffre confirme la bonne orientation de l’activité économique, marquant une accélération notable comparé au +2,4 % observé au 1er trimestre 2023. En clair, la croissance s’est raffermie début 2024, portée par un sursaut de la demande intérieure et la vitalité de plusieurs secteurs hors hydrocarbures. À prix courants, le PIB du T1 2024 s’établit à 8923,3 milliards de DA, en hausse de +6,2 % par rapport au T1 2023 (8401,3 milliards DA).

L’écart entre croissance nominale (+6,2 %) et réelle (+3,8 %) indique une hausse plus modérée du niveau général des prix sur un an (+2,3 % de déflateur du PIB), nettement inférieure à celle observée un an plus tôt (+7,0 % au T1 2023). Cela suggère un contexte inflationniste plus apaisé début 2024, grâce notamment à la stabilité des prix des carburants (stoppage de la planche à billets et relative stabilité du dinar) et à une offre alimentaire mieux approvisionnée.

Des secteurs non-hydrocarbures en plein essor

Au premier trimestre 2024, la croissance du PIB algérien a été soutenue principalement par les secteurs hors hydrocarbures. Plusieurs branches d’activité ont affiché des dynamiques très positives, contribuant largement à la hausse globale :

- Industries manufacturières : +3,5 % sur T1 2024 (en glissement annuel). Bien qu’en légère décélération par rapport au rythme élevé de l’an passé (+6,4 % au T1 2023), l’industrie manufacturière continue de croître, tirée par certaines filières en expansion. L’ONS souligne notamment les bonnes performances du raffinage, de l’industrie textile, de l’industrie pharmaceutique et d’autres industries diverses en ce début 2024. En valeur nominale, la valeur ajoutée manufacturière au T1 2024 atteint 687,9 milliards DA, en hausse de +4,7 % sur un an. Ces chiffres traduisent la poursuite de la relance industrielle voulue par les pouvoirs publics (programme de substitution aux importations, incitations à la production locale).

- Commerce (commerce de détail et réparation automobile) : +6,5 % de croissance au T1 2024, en légère amélioration par rapport à début 2023 (+5,8 %). C’est l’un des secteurs les plus dynamiques, profitant de la forte demande intérieure. La reprise de l’importation et de la vente de véhicules neufs (après des années de gel) a dopé l’activité des concessionnaires auto, tandis que le commerce de biens de consommation courant reste soutenu par la hausse du pouvoir d’achat constatée en début d’année.

- Transports et communications : +4,1 % au T1 2024, soit une franche accélération par rapport à l’an dernier sur la même période (+2,3 % au T1 2023). Le sous-secteur des transports bénéficie de la reprise de la mobilité : on observe une augmentation du trafic routier de marchandises (grâce à la relance de la construction) et une progression du nombre de voyageurs transportés (réouverture complète des liaisons aériennes et maritimes post-Covid, croissance du transport urbain). Les communications (télécoms) continuent également de croître, portées par la hausse de la consommation de données internet et l’extension des réseaux 4G.

- Agriculture : +3,2 % au T1 2024. Le secteur agricole, qui représente environ 12-13 % du PIB algérien, maintient un rythme de croissance honorable bien qu’un peu en retrait par rapport à l’an passé (+4,0 % T1 2023). Des conditions climatiques mitigées (déficit pluviométrique localisé) ont légèrement freiné la production céréalière en tout début d’année, mais la plupart des filières (fruits et légumes, élevage) restent en progression. L’agriculture continue d’être un pilier stable de la croissance hors hydrocarbures depuis 2021, affichant sur la durée une tendance haussière autour de 3 % l’an.

- Construction : +3,1 % au T1 2024, un taux positif bien qu’inférieur à celui du T1 2023 (+5,2 %). Le BTP a connu un léger ralentissement de son rythme de croissance en ce début 2024, après l’euphorie de fin 2023 où de nombreux chantiers ont été lancés. Néanmoins, la construction reste orientée à la hausse grâce aux grands projets d’équipements publics (logements AADL, infrastructures routières) et à la reprise de l’immobilier privé. En valeur nominale, la branche construction totalise 1095,2 milliards DA au T1 2024, en progression de +7,2 % par rapport à l’an dernier – signe que le secteur subit aussi une hausse de ses coûts (matériaux, importations) mais parvient à la répercuter dans son chiffre d’affaires.

- Services marchands divers : l’ensemble du secteur tertiaire a enregistré des croissances positives de ses différentes composantes au 1er trimestre 2024. À titre d’exemples, les hôtels et restaurants affichent +7,1 % (après +7,9 % début 2023), confirmant le retour à la normale de l’activité touristique et événementielle. Les activités financières (banques, assurances) progressent de +4,1 % (contre +2,5 % un an plus tôt), reflétant l’essor du crédit bancaire dans un contexte de relance économique. Même des secteurs plus stables comme l’immobilier (+2,9 %) ou l’administration publique (+2,5 % avec la hausse des salaires et effectifs dans la fonction publique) contribuent positivement. Au total, les services représentent plus de la moitié du PIB algérien et leur croissance généralisée (bien que modérée dans certains sous-segments) a largement soutenu l’économie au début 2024.

En contraste avec ces performances honorables du secteur non-hydrocarbures, le secteur des hydrocarbures est resté à la traîne au T1 2024. La branche des industries extractives (pétrole brut, gaz naturel et activités minières) enregistre encore une légère baisse de –0,6 % en volume sur un an. La bonne nouvelle est que ce recul est beaucoup moins prononcé que celui constaté début 2023 (–4,2 % au T1 2023), traduisant une stabilisation de la production pétro-gazière.

La contraction du secteur au T1 est imputable principalement au segment pétrolier (quelques opérations de maintenance ont affecté la production de brut en février-mars), tandis que la production de gaz naturel s’est maintenue à un niveau proche de l’année précédente. En termes nominaux, la valeur ajoutée des industries extractives a atteint 1154,8 milliards DA au T1 2024 contre 1283,1 milliards DA au T1 2023, soit une baisse de près de –10 % en valeur due au reflux des prix du gaz sur la période.

Ainsi, le secteur hydrocarbures continue de jouer un rôle modérateur sur la croissance algérienne : il n’a pas encore renoué avec une croissance franche, et sa part dans le PIB en volume poursuit son érosion lente au profit des autres secteurs. Le graphique ci-dessous illustre les taux de croissance contrastés de quelques secteurs clés au 1er trimestre 2024 comparés à ceux du 1er trimestre 2023 :

Globalement, la structure de la croissance du T1 2024 est encourageante pour l’Algérie, car elle repose sur des secteurs variés de l’économie réelle et pas uniquement sur la rente pétrolière. La diversification amorcée se reflète dans ces chiffres, même si le chemin est encore long pour que les fluctuations des cours mondiaux du brut n’aient plus qu’un impact marginal sur la conjoncture nationale.

Demande intérieure en hausse et regain d’investissement

Le moteur principal de la croissance début 2024 a été la demande intérieure. En effet, la dépense intérieure brute (somme de la consommation finale, de la FBCF et de la variation des stocks) a augmenté de +8,1 % au 1er trimestre 2024, un rythme nettement supérieur à celui d’un an plus tôt (+5,1 % au T1 2023). Cette accélération de la demande interne est portée tant par la consommation des ménages que par l’investissement, tandis que la contribution extérieure est négative (nous y reviendrons).

- Consommation finale des ménages : elle enregistre une croissance de +4,2 % sur le T1 2024, en amélioration par rapport à +3,2 % au T1 2023. Les ménages algériens ont accru leurs dépenses, profitant d’une relative accalmie de l’inflation sur les produits de base (grâce notamment à la poursuite des subventions publiques sur certains aliments et carburants) et d’une augmentation de revenus disponibles. Le gouvernement a en effet revalorisé le SMIG et les salaires de la fonction publique en début d’année, tandis que les transferts sociaux (aides aux familles, indemnités chômage jeunes) sont restés élevés, soutenant le pouvoir d’achat. De plus, le marché a connu un meilleur approvisionnement en biens de consommation : la levée de certaines restrictions d’importation a rempli les étals (véhicules, électroménager, pièces détachées), ce qui a satisfait une demande longtemps insatisfaite. Ainsi, les ménages ont consommé davantage de biens durables (voitures, équipements) et de services (loisirs, transport, restauration) qu’un an auparavant. Le graphe ci-dessous retrace la remontée du taux de croissance de la consommation des ménages entre 2021 et début 2024 :

- Consommation publique : la dépense de consommation finale des administrations publiques a progressé de +3,0 % sur le trimestre, un rythme proche de celui d’un an plus tôt (+2,9 % au T1 2023). L’État a maintenu un niveau élevé de dépenses de fonctionnement, notamment avec la masse salariale publique en hausse (recrutements dans les secteurs de la santé, de l’éducation, de la sécurité) et le maintien des subventions sur les produits énergétiques et alimentaires de base. Les dépenses militaires et de sécurité intérieure, traditionnellement importantes en Algérie, se sont également accrues dans le contexte géopolitique régional (pression migratoire, instabilité au Sahel). La consommation publique constitue ainsi un soutien régulier – quoique modéré – à la croissance, garantissant la continuité des services publics et la stabilité sociale, sans variations brusques.

- Formation Brute de Capital Fixe (FBCF) : c’est l’élément le plus dynamique de la demande intérieure début 2024. L’investissement global (public et privé) a connu une forte hausse de +14,8 % en volume au T1 2024, très supérieure à celle enregistrée un an plus tôt (+5,3 % au T1 2023). Ce saut remarquable confirme l’accélération des projets d’investissement amorcée en 2023. Plusieurs facteurs expliquent ce regain d’investissement :

- Les finances publiques se portent mieux grâce aux recettes élevées tirées des hydrocarbures en 2022-2023, ce qui permet à l’État de financer davantage de projets d’infrastructures. Un grand programme de réhabilitation des routes et autoroutes a démarré début 2024, tout comme la construction de nouveaux hôpitaux et établissements scolaires dans plusieurs wilayas.

- Le secteur de la construction voit un afflux d’investissements, tant publics (programmes de logements sociaux et promotionnels qui s’intensifient) que privés (promotion immobilière encouragée par de nouvelles facilités bancaires). L’acquisition de biens d’équipement (machines, engins, matériel industriel) est en forte hausse, portée par l’assouplissement des procédures d’importation pour les investisseurs et par des incitations fiscales de la loi de finances 2023.

- Dans l’industrie, plusieurs projets phares lancés précédemment entrent en phase de réalisation. Par exemple, des investissements importants ont été engagés dans la pétrochimie (complexes de transformation des hydrocarbures), l’industrie agroalimentaire (création d’unités de transformation des produits agricoles dans le sud du pays) ou encore les mines (développement du gisement de phosphate de Bled El Hadba et du projet d’exploitation du fer de Gara Djebilet). Ces projets stratégiques dopent la FBCF nationale.

En valeur nominale, la FBCF du T1 2024 atteint 3100,6 milliards DA contre 2564,6 milliards DA un an plus tôt, soit +20,9 % en dinars courants. L’écart entre cette valeur et la croissance réelle (+14,8 %) indique un renchérissement des coûts d’investissement (équipements importés, matériaux) de l’ordre de 5 %.

Malgré cela, la forte progression de l’investissement réel est un signal très positif : elle traduit la confiance retrouvée des acteurs économiques dans les perspectives du pays. Le graphique suivant met en évidence l’ampleur de cette relance de l’investissement, comparativement aux années précédentes :

En résumé, la croissance du PIB au premier trimestre 2024 est avant tout une croissance « interne » : ce sont les dépenses intérieures – consommation des ménages, dépenses publiques et surtout investissement – qui l’ont alimentée. Cette configuration rend l’économie moins dépendante du contexte externe immédiat, mais comporte le revers d’une pression accrue sur les équilibres extérieurs, comme on le constate ci-après.

Un commerce extérieur pénalisant la croissance

Si le moteur interne de l’économie algérienne tourne à plein début 2024, le secteur extérieur joue plutôt un rôle de frein. En effet, les exportations de biens et services ont diminué, tandis que les importations ont flambé, entraînant une contribution négative du commerce extérieur à la croissance du PIB.

- Exportations : au 1er trimestre 2024, les volumes exportés de biens et services ont enregistré une baisse de –2,1 % par rapport à début 2023. L’année précédente à la même période, on observait au contraire une légère hausse de +1,1 %. Ce recul s’explique principalement par la diminution des exportations de services (–12,4 % sur T1 2024), notamment dans le secteur des transports internationaux : le trafic de la compagnie nationale Air Algérie a par exemple été perturbé en janvier-février, et le fret maritime a légèrement baissé. Du côté des exportations de biens, qui sont dominées à plus de 90 % par les hydrocarbures, on observe un fléchissement de –1,0 % en volume au T1 2024. La production de pétrole brut et de condensat en léger retrait a pesé sur les quantités exportées. En revanche, les exportations gazières en volume se sont maintenues grâce aux contrats long terme, et les exportations hors hydrocarbures (engrais, produits sidérurgiques, ciment, produits agro-alimentaires) ont poursuivi leur progression, certes à une échelle encore modeste. Sur l’ensemble de l’année 2023, rappelons que les exportations totales avaient augmenté d’environ +3,1 % en volume, portées par un surcroît de ventes de gaz et quelques succès dans les exportations hors hydrocarbures (par exemple les dérivés phosphatés). Mais ce premier trimestre 2024 marque un coup d’arrêt, soulignant la vulnérabilité des exportations algériennes à la conjoncture énergétique et aux capacités de production actuelles.

- Importations : à l’inverse, les importations de biens et services ont fortement augmenté de +15,2 % en volume au T1 2024 (après +12,8 % déjà au T1 2023). Cette hausse spectaculaire confirme la tendance observée sur l’année 2023 où les importations avaient bondi de +19,4 % en volume sous l’effet combiné de la reprise économique et de la levée de nombreuses restrictions administratives. Plus précisément, ce sont les importations de biens qui tirent vers le haut : elles augmentent de +16,7 % au premier trimestre 2024, alors que les importations de services progressent plus modérément (+4,3 % seulement, contre +16,1 % un an plus tôt, en raison d’une base déjà élevée). Tous les types de biens contribuent à cette hausse :

- Les importations de biens d’équipement et de matériels industriels ont fortement crû, en lien avec l’essor de la FBCF. On importe plus de machines pour équiper les usines et les chantiers (camions, engins de BTP, équipements électriques, etc.).

- Les biens de consommation connaissent aussi une envolée : l’ouverture progressive du marché automobile a fait exploser les importations de véhicules et de pièces détachées, tandis que le relâchement des interdictions sur certains produits a accru l’arrivée de biens électroménagers, de vêtements, de médicaments, etc.

- Les produits alimentaires importés restent élevés en début d’année, notamment les céréales (blé, maïs) pour combler les besoins de la filière agroalimentaire et de l’élevage, ainsi que le sucre et le lait en poudre pour assurer la consommation locale.

Ce boom des importations traduit certes la vigueur de la demande et la reprise de projets autrefois bridés, mais il constitue un défi pour l’équilibre extérieur. En effet, l’Algérie voit ainsi ses gains en devises (provenant des exportations d’hydrocarbures) rapidement dépensés en achats extérieurs, ce qui peut rogner son excédent commercial. Sur le T1 2024, le solde commercial en volume s’est nettement dégradé par rapport à l’année précédente, la hausse des importations surpassant largement la (faible) baisse des exportations.

Le graphique suivant compare les taux de croissance des exportations et importations de 2021 à début 2024, illustrant le retournement de tendance : après plusieurs années de contraction, les importations croissent désormais bien plus vite que les exportations, pesant sur la contribution nette du commerce extérieur à la croissance du PIB.

En conséquence, la contribution du commerce extérieur au PIB du T1 2024 est négative. Pour le dire simplement, sans le « trou » creusé par les importations nettes, la croissance du PIB réel (3,8 %) aurait pu être encore plus élevée. Ce constat n’est pas alarmant en soi (puisque les importations financent l’investissement et la consommation), mais il souligne l’importance pour l’Algérie de diversifier et d’augmenter ses exportations hors hydrocarbures à l’avenir, afin de soutenir la croissance sans épuiser ses réserves de change.

Conclusion : vers une croissance durable et diversifiée ?

Entre 2021 et 2024, l’Algérie a retrouvé un sentier de croissance économique appréciable, après la récession de 2020. Le PIB de l’Algérie est en hausse continue, avec une accélération progressive de la croissance (de 3,6 % en 2022 à 4,1 % en 2023) et une confirmation de cette dynamique positive au début 2024 (+3,8 % au T1).

Le principal enseignement de cette période est que la croissance algérienne repose de moins en moins uniquement sur les hydrocarbures. En effet, ce sont les secteurs hors pétrole – agriculture, industrie manufacturière, BTP, commerce et services – qui ont porté l’essentiel de l’expansion du PIB. Cette évolution est en ligne avec les objectifs officiels de diversification économique, souvent affichés depuis des années.

Les chiffres montrent également un retour en force de la demande intérieure, signe de confiance : les ménages consomment davantage, les entreprises et l’État investissent massivement pour moderniser les infrastructures et augmenter les capacités de production. Ce regain d’investissement, en particulier, est de bon augure pour le moyen terme, car il prépare le terrain à une augmentation du potentiel de croissance (par la création d’emplois, l’amélioration de la productivité et la production future de biens exportables).

Néanmoins, des défis importants subsistent pour assurer une croissance durable et équilibrée. Le premier est lié aux équilibres extérieurs : la boulimie d’importations observée depuis 2023, si elle se prolonge sans une hausse concomitante des exportations hors hydrocarbures, pourrait fragiliser la balance des paiements et exercer une pression sur le dinar. L’aisance financière procurée par les réserves de change actuelles ne doit pas occulter la nécessité de développer des secteurs exportateurs diversifiés (pétrochimie, mines, agriculture saharienne, industrie manufacturière à plus haute valeur ajoutée, services touristiques, etc.) afin de réduire la dépendance aux seuls hydrocarbures pour les recettes en devises.

Le second défi réside dans la maîtrise de l’inflation et la soutenabilité des finances publiques. Jusqu’ici, l’augmentation de la demande intérieure ne s’est pas traduite par une surchauffe inflationniste majeure – au contraire, le déflateur du PIB a ralenti à +2,3 % au T1 2024. Cependant, l’inflation sous-jacente demeure présente (autour de 8-9 % sur l’indice des prix à la consommation courant 2023), alimentée par la dépense publique et les tensions sur certains biens importés.

Le gouvernement devra trouver un équilibre entre stimuler l’économie (par la dépense publique et les transferts sociaux) et contenir les pressions inflationnistes, tout en préparant la réforme du système de subventions généralisées pour cibler davantage les couches nécessiteuses. De plus, la soutenabilité budgétaire à moyen terme dépendra de la capacité à élargir l’assiette fiscale hors hydrocarbures, afin de financer les dépenses d’investissement sans aggraver le déficit une fois la manne pétrolière stabilisée.

En conclusion, l’Algérie aborde 2024 dans une posture économique plus solide qu’au sortir de la crise de 2020, avec un PIB en croissance soutenue, proche de 4 %, et des fondamentaux macroéconomiques assainis (niveau d’endettement faible, réserves de change reconstituées). Le défi est désormais de transformer cette reprise conjoncturelle en croissance structurelle durable.

Pour cela, capitaliser sur la dynamique actuelle du PIB algérien implique de poursuivre les efforts de diversification productive, d’améliorer le climat des affaires pour attirer les investissements privés (notamment étrangers dans les secteurs hors hydrocarbures), et de maintenir une gestion prudente des équilibres financiers.

Si ces conditions sont réunies, l’économie algérienne pourrait retrouver des taux de croissance élevés comparables à ceux des années 2000, mais sur des bases plus saines et résilientes. Les prochaines publications trimestrielles du PIB permettront de vérifier si la tendance favorable observée au 1er trimestre 2024 se confirme et si l’Algérie parvient à inscrire son PIB dans une trajectoire ascendante à long terme, créatrice de richesse et d’emplois pour sa population.